【增长黑客AI周报】EP#31 泡沫的益处、AI漫剧、百万原生AI网红、工程师内部用法、高增长投资者必知、6大笔记案例等

「互联网泡沫时期过度铺设的光纤,最终成为现代互联网的基石。」

▪️PREFACE 卷首语

1/ 很多人问我,怎么学 AI Coding?分享个好东西:4 个项目快速上手 Claude 与 Cursor 开发。不得不说 AI 写代码就是快哈。

申请了 50 个免费名额,快领 >>> http://gk.link/a/12Eun

2/ 这个 Newsletter 旗下的内部付费邀请制的 增长黑客 VIP 圈子,我刻意低调运作了一段时间,观察反馈和自我演化(关于圈子的前序背景,可以看 这一期的卷首语)。

最近衍生出了三个有趣的主题群:AI+投资交易、AI+自媒体、AI+育儿(其中投资交易的最热闹,每天都有新的开源项目、策略思考、行情分享,毕竟赚钱让大家有共同语言和驱动力哈哈)。

它终于不再是我一人唱独角戏,大家在圈子里贡献了大量让我耳目一新的 AI 相关内容(工具、洞察、机会),我都会每周整理并发布在圈子里。

另外,圈子里也不定期会有我撰写的独家供稿(比如放出这篇试读 《我如何用 AI 辅助二级市场投资》)。

如果你感兴趣,欢迎 加入我们的圈子,分享你的独家洞见,汲取水下的群体智慧。

OK,以下是本期的正式内容——

▪️CASE 案例

第一个粉丝百万的「原生 AI 网红」出现了,为什么又是「AI 奶奶」?

via AI 新榜

这篇文章聚焦于近期在社交媒体上迅速走红的 AI 生成网红「Grannyspills」。

这位虚拟奶奶以一身粉色装扮和犀利幽默的语录,例如「情人节只收到一朵花的姑娘,你不是在谈恋爱,你是在做慈善」,在 22 天内 Instagram 粉丝突破百万,目前即将达到 200 万。文章指出,她的内容风格大胆毒舌,颠覆传统恋爱观,鼓励女性在关系中争取物质利益,吸引了大量粉丝将其视为「赛博树洞」进行情感分享。

除了介绍 Granny 的爆火现象,文章还揭示了其背后的制作团队「GetView」运营着多个 AI 账号矩阵,例如街访风格的 @joeyonthestreet 和企业家设定的 @auntieauroraa,在短期内获得了上亿次观看。在变现方面,Granny 通过 Cameo 平台出售定制视频,例如 60 美元的生日祝福和 250 美元的商用激励视频,探索了 IP 授权的商业化路径。此外,她还推出了综艺节目《你是问题所在吗》,进一步丰富内容形式。

文章分析认为,这类 AI 网红的成功得益于内容形式的升级,从图文转向视频,提升了真实感,以及 AI 工具的迭代简化了批量生产流程。

AI 漫剧,比短剧更短剧?

via 虎嗅

我是个看漫画长大的老二次元,通过这篇文章了解到一种新的内容形式:AI 漫剧(其实一早就跟文娱行业的投资人朋友推演出来过,只是没想到已经增长得如此摧枯拉朽)。

文章提到,这种每集约 1 分钟、总集数 60 到 120 集的内容形式,正以惊人的速度在抖音、快手、B 站等平台扩张,其播放量和点赞量月复合增长率分别达到 92% 和 105%,预计整体市场规模有望突破 200 亿元。

文中指出,包括抖音、快手、阅文、B 站、爱奇艺在内的多家巨头都已积极布局漫剧领域。例如,抖音推出了针对 IP 授权改编和内容采买的扶持政策;快手联合可灵 AI 发起创投计划激励创作;阅文集团则开放了十万部 IP 并推出「漫剧助手」等 AIGC 工具,全面加码这一赛道。

在内容与商业模式上,漫剧被描述为继承了短剧的「黄金三秒」和「密集爽点」叙事逻辑,题材集中在男频的玄幻、战神和女频的霸总、甜宠等类型。不过,漫剧在变现效率上展现出一定优势——由于盗版问题尚不严重,用户付费意愿较高,看完一部作品通常需花费 10 到 30 元,转化率目前仍较为可观。

更值得关注的是,AI 技术的应用大幅降低了漫剧的制作成本与门槛。据蓝标传媒 BlueNeo 负责人郭佳伊介绍,AI 已能覆盖剧本、分镜、音视频等 80% 的制作流程,一个 5 至 8 人团队约一个月即可完成 60 集内容。制作成本从早期的每分钟三千元降至千元以下,一部剧的最低成本可控制在 10 万元以内,远低于中等投入短剧的 30 万元水平。

此外,文章还透露,目前不少漫剧的投流 ROI 已超过 1,意味着收入高于投放成本。有从业者观察到,漫剧的日投流消耗从几个月前的三四百万元快速增长,预计将很快突破两三千万元。同时,市场上已出现《九尾狐男妖爱上我》《我独自拯救反派》等多部播放量破亿、收益达数百万元的爆款案例,这些成功故事也吸引着更多创作者加入。

综合来看,这篇文章通过从业者访谈与市场数据,描绘了 AI 漫剧作为「比短剧更短剧」的流量生意,其低成本、高变现效率的特性正推动行业迅速形成热潮,而巨头入场与热钱涌入则让这一新兴赛道充满想象空间。

Every 团队工程师访谈合集,揭秘 AI 的内部用法

via Every.to

(上面的视频是合计中的访谈之一)

文章汇总了 Every 团队访谈到的工程师们近期的真实 AI 工作流,展示了当前 AI 编程工具的发展动态和使用技巧。

援引的案例非常具体。例如,工程师 Danny Aziz 提到,他在移动的汽车后座调试一个失败的数据库迁移时,从 Claude Code 切换到 Droid,结果 Droid 一次就解决了问题。这种在不同模型间切换而无需丢失上下文的体验,对于需要综合各模型所长的开发者来说颇具吸引力。

以及 Anthropic 团队亲自揭秘的 Claude Code 高级用法,例如让子代理相互竞争以捕捉错误。此外,文章还带来了对 Cursor 2.0 新编辑器及其高速 LLM 的体验评测,并分享了一位资深工程师因 Factory 公司的 Coding Agent Droid 表现卓越,而果断取消了其他两家 AI 服务的会员计划的有趣案例。

这些来自工具建造者自身的一手经验,为希望提升工作效率的开发者提供了宝贵的参考。

ElevenLabs 创业方法论:公司拆成 20 个小团队,6 个月没 PMF 原地解散

via 赛博禅心

这篇文章分享了 ElevenLabs 这家公司在快速成长过程中采用的独特管理方式。文章提到,公司目前有 350 人,却依然保持高速迭代,其核心做法是将团队拆分为 20 个产品小队,每个小队 5 到 10 人,并给予 6 个月的时间去完成产品市场匹配。如果达成目标,团队继续运作;否则就地解散。这种机制旨在让每位成员从加入起就能对公司产生实质影响,只要具备能力与激情,就有机会快速成长。

文中还提到一个反直觉的做法:ElevenLabs 主动限制员工对 Slack 频道的访问权限,以避免信息过载导致注意力分散。公司认为,过度的信息透明反而会让团队难以专注在核心任务上。

另一个亮点是关于激励机制的调整。随着公司规模扩大,销售团队容易按照提成规则行事,而非公司长期战略。文章举例说明,曾有销售接到竞争对手的大单,虽然按规则能获得高额佣金,但公司最终拒绝交易,同时照发佣金,并将「禁止向竞对出售技术」明确写入政策。这一做法强调了激励结构需与战略保持一致,避免短期利益损害长期发展。

▪️OPINION 观点

泡沫的益处

via Stratechery

一篇来自著名科技博客 Stratechery 的分析文章。以 OpenAI 近期达成价值 1.4 万亿美元合作协议却仅有 130 亿美元营收为例,指出当前 AI 领域存在明显的泡沫现象。

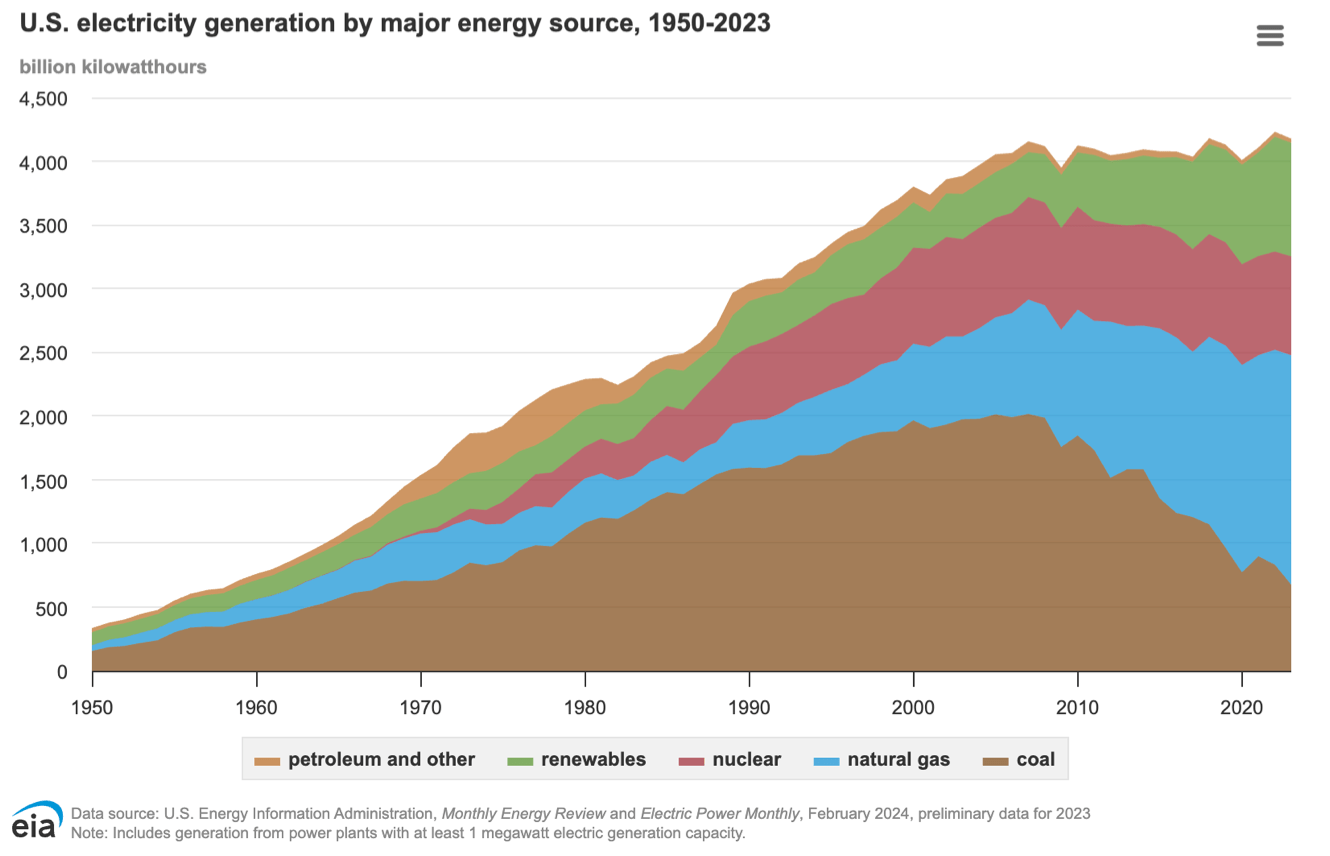

作者 Ben Thompson 援引经济学家 Carlota Perez 的著作《Technological Revolutions and Financial Capital》,提出泡沫并非全然负面——它们通过「安装阶段」的狂热投资为技术革命奠定基础,例如互联网泡沫时期过度铺设的光纤,最终成为现代互联网的基石。

文章强调,尽管泡沫破裂会导致经济衰退与企业破产,但那些在泡沫期看似亏损的基础设施投入,往往为后续的「部署阶段」提供关键支撑。文中特别提到,除苹果外所有科技巨头近期均大幅增加资本支出,进一步印证了当前处于 Perez 理论中的技术革命周期。作者通过对比历史上的工业革命、铁路与电力发展轨迹,论证了泡沫在推动技术普及过程中的必然性与建设性作用。

高增长投资者必知:AI 领域的五大盈利力量

via 老猫美股研究

文章深入剖析了当前 AI 浪潮中值得关注的几大投资方向。

作者徐老猫从美股研究的角度出发,指出我们正经历自互联网时代以来最大的科技热潮,其中蕴藏着巨大的收益机会,但也伴随着市场风险。文章特别强调了一种「K 型经济」现象,即 AI 驱动的行业高速增长,而传统经济却步履维艰,这种分化值得投资者警惕。全文重点围绕 AI 领域的五大盈利力量展开论述,为高增长投资者提供了清晰的布局思路。

首先,文章提到 AI 工厂建设正如火如荼地进行。美国科技巨头正在大规模投入资金建设 AI 基础设施,预计到 2027-2028 年,人工智能年度支出将达到 1 万亿美元。这种资金爆炸造就了明显的赢家,投资者可以关注那些直接处于大型科技公司支出范围内的「镐和铲」供应商。

其次,AI 引发的能源危机也是一个重要议题。到 2030 年,美国数据中心将需要额外 30-40 千兆瓦电力,这已经导致部分地区电费大幅上涨。这为有能力增加发电容量的公用事业公司带来了投资机会,比如 Vistra Energy 和 Constellation 这样的传统发电企业。

第三点是资源竞赛与「总统的投资」。AI 看似是软件魔法,实则依赖稀土等关键资源,而这些资源供应主要集中在中国。美国政府正在通过直接投资来确保国内关键材料供应,这创造了新的交易机会,比如获得白宫投资的 Trilogy Metals 公司股价就实现翻倍。

第四大力量是 AI 应用层面,包括杀手级应用与软件变革。文章以 Palantir 为例,说明 AI 应用正在改变从医疗到金融等各个行业。但投资者需要谨慎选择,关注那些凭借 AI 变得不可或缺的公司,以及正在迅速将 AI 融入平台的科技巨头。

最后是物理 AI 领域,包括机器人、无人机等实体化应用。今年这一领域取得爆炸式增长,从 Waymo 的自动驾驶服务到 Symbotic 的仓库机器人系统,再到特斯拉的 Optimus 人形机器人,都展示了 AI 从云端走向现实世界的趋势。文章建议关注那些拥有实际部署和现金流的公司,或拥有雄厚合作伙伴的企业。

在这场内部对话,他们给出了中国 AI 创业的很多真实逻辑

via 科技行者

本文汇集了多位来自 AI 产业一线的实践者,包括企业高管和投资人,共同探讨了技术发展背后的商业逻辑。对话没有停留在宏大的未来预测,而是聚焦于具体的应用挑战和市场机遇。参与者们分享了他们在语音交互、企业服务、数字人等领域的实战经验,剖析了 AI 落地过程中的真实瓶颈。

在这场对话中,嘉宾们首先观察到 AI 技术普及存在显著的结构性信息差。当部分前沿团队已在探索世界模型等复杂应用时,许多地区的用户甚至尚未接触过基础 AI 工具。这种认知断层意味着技术浪潮的推进并不均衡,真正的商业优势可能属于那些能预见技术成为基础设施、并据此重构模式的人。

关于大模型的进化速度,现场观点出现分化。刘松从资本市场角度指出,AI 繁荣已转化为对底层基础设施的强劲需求,模型在多模态领域的迭代依然迅速。王学辉则用结构化比喻形容当前阶段:ChatGPT 时刻是能力从 30 分到 60 分的跨越,而如今正面临从 80 分向 95 分提升的精细化竞争,边际效应递减导致市场焦虑。但在语音交互等垂直领域,魏佳星观察到 Agent 技术正以月为单位快速迭代,几乎达到真人般的自然交流水平。

应用层是否会被基础模型碾压?魏佳星给出了否定答案。他透露,为实现极致体验,一次语音交互需同时调用六个不同模型,因为单一模型无法覆盖语气词、适时回应等沟通细节。这揭示了应用层的核心壁垒:不在于拥有最强模型,而在于对多种技术的精细化编排能力。

企业级 AI 落地则面临更现实的挑战。刘松指出,许多项目受阻并非技术问题,而是企业在为数字化旧债还债——数据治理薄弱、流程未理顺成为主要瓶颈。他提出五层楼比喻:AI 应用是第五层,前四层包括数字化基础、数据治理等准备工作。现实中,三个月项目往往需花两个月补课。他建议企业选择垂直场景快速落地,用 AI 价值倒逼数字化进程。

在成本控制方面,刘道儒分享了 AI 原生思维带来的革命性变化。通过重构技术架构,数字人定制成本从五万元骤降至五百元,实现了百倍降幅。这种成本优化不仅使产品更易普及,也从根本上改变了商业逻辑。整场对话表明,中国 AI 创业正从技术狂热走向务实深耕,在基础设施红利与应用瓶颈的张力中,探索着属于自己的发展路径。

这款 AI 玩具,能跟孩子一起长大?

via 36 氪

一篇来自 36 氪的对话,带我们走近了 AI 玩具创业者——贝陪科技创始人黄缨宁的创业故事。

文章围绕着一款名为「可豆陪陪」的 AI 玩具展开,探讨了它如何在退货率高达 30% 到 40% 的 AI 玩具市场中脱颖而出,并迅速登上天猫类目 TOP 3。通过创始人黄缨宁的分享,我们了解到她如何从自身作为新手妈妈和 AI 从业者的双重身份出发,捕捉到儿童陪伴与教育的市场痛点,并带领团队在不到一年时间内完成产品从概念到上市的全过程。

黄缨宁提到,创业的念头萌芽于 2022 年底 ChatGPT 发布后,她亲身感受到 AI 交互范式的变革,并结合自己孩子成长中的陪伴缺失,决心打造一款能真正与孩子共同「长大」的智能玩具。她强调,产品在设计上做了关键取舍,例如选择毛绒材质来增强「生命感」,并放弃摄像头,专注于优质的语音交互和符合儿童本能的互动方式,如刷卡和摇晃。这些决策源于她对儿童心理学的深入理解,比如引用「恒河猴实验」来说明触感对孩子情感连接的重要性。

在技术路径上,贝陪科技选择自研而非直接调用大厂模型,通过工程优化和场景调优来提升体验,黄缨宁形容这就像「水涨船高」,充分利用基础设施的同时保持独特性。团队在一年内完成三次融资,投资人看重的是他们对赛道的匹配度和强大「愿力」,黄缨宁分享说,第一次拿到投资后,她更关注如何让团队安心打磨产品。

此外,文章还触及了家长对 AI 玩具可能让孩子沉迷虚拟世界的担忧,黄缨宁从神经科学角度回应,强调早期教育中对好奇心和同理心的引导至关重要。整体来看,这篇文章通过真实案例和创始人洞察,推荐给对 AI 应用、亲子科技或创业故事感兴趣的读者,它生动展示了如何将技术融入生活,创造出有温度的产品。

大厂动向:

OpenAI

《OpenAI becomes For-Profit, Earnings Snapshot, and Fed Pivots》 这篇文章由 Chamath Palihapitiya 撰写,围绕 OpenAI 的企业转型、科技巨头财报表现以及宏观经济动向展开讨论。文中提到 OpenAI 正式转型为公共受益公司,估值达到 5000 亿美元,并结束了此前「封顶利润」的实验模式。同时,微软作为重要合作伙伴,持股约 27%,双方还延长了知识产权协议至 2032 年。

FANNG

《We broke down the eye-popping AI spending for 4 Big Tech firms — and their plans to go even harder next year》 指出,四大科技巨头在第三季度纷纷加大了资本开支,主要用于购买 AI 芯片、服务器和建设数据中心,并且都计划在 2026 年进一步增加投入。微软以近 350 亿美元的支出位居榜首,亚马逊紧随其后,而 Meta 的 CEO 马克·扎克伯格则表示明年可能将长期资产支出提高多达 24%。

《Amazon VP says his division is hiring and promoting based on employees’ AI usage》 聚焦于亚马逊副总裁 Jamie Siminoff 如何将 AI 使用情况纳入人事决策。Siminoff 负责公司的家庭安防产品部门,他在今年七月通过内部邮件宣布,所有晋升申请都必须列出员工使用 AI 的具体方式。最近接受采访时,他进一步强调,晋升和招聘都会以 AI 的整合程度为依据,目的是激励团队更积极地运用这项技术。

《Amazon: Worth Every Penny》 这篇文章从亚马逊最新财报切入,重点分析了其与 OpenAI 达成的一项重大合作。文章指出,亚马逊刚刚向华尔街展示了市场期待已久的业绩证明,尤其是在人工智能领域的实质性进展。其中,AWS 与 OpenAI 签署的为期七年、价值 380 亿美元的协议尤为引人注目,这项合作将为 OpenAI 提供数十万颗 NVIDIA GPU 资源,并可扩展至数千万 CPU 以支持智能体工作负载。

国内巨头

《豆包,正在悄悄开启「电商新链路」》 这篇文章从豆包新推出的商品卡功能入手,探讨了 AI 如何逐步改变电商的交易模式。文章提到,豆包作为一款月活 1.72 亿的应用,最近上线了商品卡功能,接入了抖音商城,实现了从智能问答到一键购物的闭环。例如,当用户询问万圣节活动推荐时,豆包不仅提供信息,还会展示可直接点击的商品卡,跳转至抖音完成团购购买。

《字节再出海,换了个打法》 带我们观察了字节跳动旗下 AI 产品豆包的海外版本 Cici 如何在国际市场展开新行动。文章提到,Cici 从 2025 年 8 月开始在印尼、马来西亚、墨西哥和英国等地加速推广,采用与豆包相似的设计但调整了技术策略。它选择调用 OpenAI 的 GPT 和谷歌的 Gemini 来处理文本生成,而非字节自研模型,同时借助字节生态中的工具如 PicPic 和 Coze 来补充功能。

《2025 年中国头部 AI 应用公司战略评析|Xsignal :透视字节「矩阵」、阿里「王牌」与腾讯「枷锁」》 这篇文章,基于 2025 年秋季的行业数据,深入剖析了中国几家主要科技公司在 AI 应用生态布局上的不同战略路径。它特别聚焦于各家公司的旗舰产品表现、生态构建逻辑以及战略选择的得失。

垂直领域:

《AI 都在卷视频,他却跑去种地了》 聚焦于春耘智农创始人徐连云如何将 AI 技术应用于传统农业领域。文章通过访谈形式,揭示了农业面临的现实困境,如劳动力短缺和管理效率低下,并展示了 AI 如何通过数据整合和智能决策帮助农场主提升作物健康。

《我把 DeepSeek「装」进毛绒玩具,年入过亿》 这篇报道讲述了创业者李勇如何将人工智能技术融入毛绒玩具,在经历多次转折后实现年收入破亿的故事。文章回溯了李勇从天猫精灵合伙人到创立跃然创新的创业历程,重点描述了公司在面临库存积压、现金流断裂等危机时,因 ChatGPT 的出现而迎来转机的关键节点。

《顶级基金 Coatue 的最新思考:AI 如何改变投资?》 一文,通过 Coatue 科技板块负责人 Michael Barton 的深度访谈,探讨了 AI 技术如何重塑投资行业的底层逻辑。文章从 GameStop 事件引发的市场结构变化切入,分析了社交媒体情绪如何成为新的投资变量;接着以 AppLovin 的百倍成长为例,揭示了 AI 在数字广告领域实现收入爆发式增长的具体路径。Barton 还分享了 Coatue 如何利用 AI 优化一级、二级市场的信息壁垒,并指出 AI 红利可能更多赋能现有巨头而非新兴独角兽。

随便看看:

《2022025 AI 现场:我们这一年的目击与狂想》 带我们回顾了 2025 年 AI 与科技领域的重大事件与行业思考。这篇文章源自十字路口 Crossing 对庄明浩的播客访谈,围绕年度关键词「拐点」展开,探讨了技术迭代、产品创新与资本市场的多重动态。文中梳理了从 DeepSeek R1 到 Sora 2 的模型竞争,分析了中美技术路线的异同,并深入讨论了 Agent 元年的兴起与开源生态的中国特色。

《Suno V5 让整个 B 站开始文艺复兴了。》 这篇文章从一位资深 B 站用户的视角出发,回顾了鬼畜视频从兴盛到沉寂的历程。作者提到,过去像伊丽莎白鼠、《葛炮的号哭》和「派大星的独白」这样的经典鬼畜作品曾带来无数欢乐,但近年来这类创意内容逐渐减少。

《这一年做 Agent 的公司,Coding 赚了钱,客服融了钱,你呢?》 这篇文章基于 CB Insights 发布的《AI Agent Bible》报告,系统梳理了 2025 年 AI Agent 行业的发展现状和未来趋势。报告覆盖了 170 多家来自 26 个细分领域的创业公司,重点探讨了 Agent 在商业化、技术挑战和新兴机会方面的表现。文中指出,编程类 Agent 企业在收入上表现最为突出,而客服类 Agent 虽然收入不高,但估值倍数却遥遥领先。

《用 AI 做电商真实效果如何?我们调研了双 11 一线从业者》 这篇文章来自极客公园,它通过调研今年双 11 期间一线电商从业者的实际经验,探讨了 AI 在电商领域的落地效果。文章指出,AI 已经不再是遥远的概念,而是深度介入了商家经营的全链路。在淘宝天猫平台上,双 11 期间有 500 万商家使用 AI 辅助经营,经营效率平均提升 1.5 倍,商品点击率提升 10%,部分品牌的 ROI 甚至实现翻倍增长。

《阿里味儿的 AI 山姆,我是一个都不敢点。》 这篇文章从山姆超市使用 AI 图片引发的争议切入,讲述了 AI 在商业和生活中带来的信任危机。作者提到,山姆在新高管上任后改用 AI 生成菜品图,结果出现牛肉馅被做成意面、生栗子冒充糖炒栗子等离谱错误,让消费者难以判断自己是在点外卖还是买食材。

《30 元,华强北给 AI 定了起步价》 这篇文章带我们走进了深圳华强北这个电子市场,看看 AI 硬件在这里是如何生根发芽的。文章提到,华强北的档口老板们对行业风向特别敏感,今年不少店铺都挂上了「AI 穿戴」或「AI 潮品」的招牌,从蓝牙耳机到智能戒指,各种 AI 设备应有尽有。有意思的是,这里给 AI 硬件标出的入场价只要 30 元左右——工厂和软件开发商合作,给普通蓝牙耳机接上大模型,就能变身 AI 翻译耳机,成本低得惊人。

适合个人上手的教程/评测/资源:

《Get 笔记一周年:分享 6 个惊喜用法》 本周很喜欢这篇非常接地气的文章,梳理了用户在使用 AI 笔记产品中的六个实用场景,给我挺多启发。

《AI 让我重新理解「投资决策」:一次港股打新的思维实验》 这篇文章讲述了一位投资新手如何借助 ChatGPT 从零开始学习港股打新,并逐步构建出一套量化评分模型的过程。作者原本对港股打新一窍不通,只能依赖他人观点或凭感觉操作,但这次他选择利用 AI 工具来理清投资逻辑。文章详细记录了他与 AI 的对话历程,从询问港股与 A 股打新的区别,到追问具体分析框架,最终协作设计出一个包含五个维度的评估体系。

《为什么我的 Claude Code 选择「裸奔」?》 这篇文章来自字节笔记本,作者分享了自己在 AI 编程助手使用上的一种独特思路。文中提到,作者选择不为 Claude Code 安装任何 MCP 工具包或第三方插件,而是采用一种极简的 Bash 脚本方案来替代。这种做法的核心理念是遵循奥卡姆剃刀原则,即如无必要勿增实体,旨在最大化节省上下文资源并保持工具的功能完整性。

《16 个 AI 的锦锦秋 CEO 大会海报比稿大战,谁能拿到设计费?》 这篇文章来自锦秋集,记录了锦秋 AI 实验室进行的一场别开生面的实验。他们邀请了 16 款不同的 AI 文生图模型,围绕即将举办的锦秋基金 CEO 大会,展开了一场海报设计的实战测评。实验旨在探索这些 AI 工具在中文语境和品牌美学下的实际表现,看看它们能否真正理解设计需求并产出合格的作品。

《AI 原力注入:AI Infra 知识体系 v2.0》 这份资料系统梳理了人工智能基础设施的完整技术栈,内容覆盖从硬件基础到高级应用的多个核心领域。它特别强调了 GPU 架构与编程、CUDA 开发、大语言模型以及 AI 系统设计等关键技术模块。资料中还详细探讨了性能优化和企业级部署等实践性较强的主题,旨在为 AI 工程师、研究人员和技术爱好者提供一条清晰的学习路径。

《无废话版!入门 Claude Code 到写项目教程合集》 这份来自字节笔记本的文档,系统性地整理了从基础到进阶的 Claude Code 使用指南。它涵盖了安装配置、高级功能、集成开发、移动端操作等多个维度,为学习者提供了一条清晰的技术成长路径。文档特别强调持续更新特性,并采用模块化结构方便按需查阅。

《我不再焦虑「错过了什么」,因为我造了个 7x24 小时的「AI 情报员」》 这篇文章来自 AI 产品黄叔,分享了他如何通过搭建自动化系统来缓解信息焦虑的亲身实践。文中详细描述了他利用 N8N、Zeabur、WeChat2RSS 和飞书等工具,组合成一个全天候运行的 AI 信息处理流程。这个系统能自动抓取微信公众号内容,经过 AI 摘要处理后,将精选信息推送到飞书群聊,帮助他高效获取每日写作灵感。